腫瘤的形成機制與前沿治療技術分享

1. 什么是腫瘤

腫瘤(Tumor)是指機體內某些細胞在各種致病因素作用下,由于基因突變導致細胞生長失去正常調控,發生異常增生而形成的局部組織團塊。腫瘤可分為良性腫瘤和惡性腫瘤兩大類,根據其生物學行為和危害程度不同,二者有顯著差異。

良性腫瘤特征

良性腫瘤特征

- 生長緩慢,通常不侵襲周圍組織,也不會轉移至身體其他部位;

- 腫瘤細胞結構較為接近正常細胞,分化程度高;

- 對機體的危害相對較小,但過大的良性腫瘤可能壓迫周圍組織或器官,影響正常功能。

常見類型:脂肪瘤、纖維瘤、子宮肌瘤等。

惡性腫瘤特征

惡性腫瘤特征

- 生長迅速,具有侵襲性,能夠破壞周圍組織;

- 容易通過血液、淋巴或直接擴散至其他器官(轉移);

- 腫瘤細胞結構異常,分化程度低;

- 對機體危害大,若不及時治療,可能危及生命。

常見類型:癌(上皮來源,如肺癌、胃癌)、肉瘤(間葉組織來源,如骨肉瘤)、淋巴瘤、白血病等。

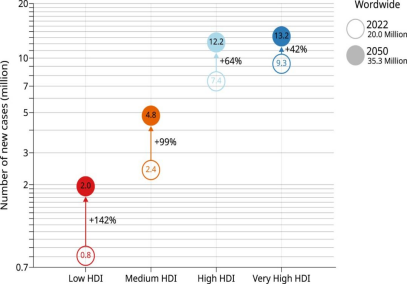

根據世界衛生組織(WHO)2024年的報告,2022年全球新發癌癥病例達1996萬,其中中國占比24.1%;癌癥死亡病例970萬,中國占比26.5%。預計到2050年,全球新診斷癌癥病例將增至3500萬例。

總體而言,全球腫瘤負擔正在加重,主要癌種的發病率和死亡率仍然居高不下。盡管在藥物研發和市場投入方面取得了顯著進展,但全球范圍內癌癥服務的可及性和公平性仍需進一步改善,以應對這一嚴峻的公共衛生挑戰。

2. 腫瘤的形成與機制

腫瘤的形成是一個復雜的多階段生物學過程,通常涉及基因、細胞、組織和環境等多個層次的變化。Douglas Hanahan和Robert Weinberg提出了腫瘤的“六大標志”理論:

- 自給自足的生長信號;

- 對抗生長抑制信號;

- 逃避免疫破壞;

- 組織侵襲和轉移能力;

- 無限增殖潛能;

- 誘導血管生成。

這一理論被認為是理解腫瘤發生與發展的核心框架。

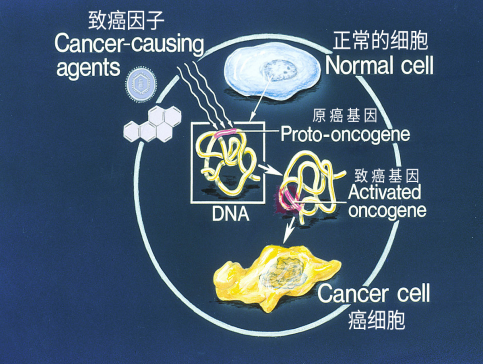

原癌基因(Proto-oncogene)

是細胞內的一類正常基因,主要參與調控細胞的生長、分裂和分化。在正常情況下,這些基因的表達受到嚴格控制,對維持細胞的正常功能至關重要。然而,當這些基因發生突變或表達調控異常時,會轉變為癌基因(Oncogene),導致細胞異常增殖并可能最終形成腫瘤。

原癌基因(Proto-oncogene)

是細胞內的一類正常基因,主要參與調控細胞的生長、分裂和分化。在正常情況下,這些基因的表達受到嚴格控制,對維持細胞的正常功能至關重要。然而,當這些基因發生突變或表達調控異常時,會轉變為癌基因(Oncogene),導致細胞異常增殖并可能最終形成腫瘤。

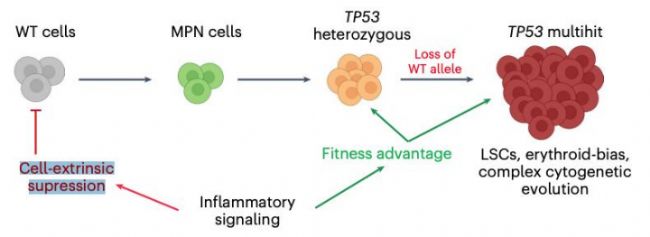

抑癌基因(Tumor Suppressor Gene)

是指在正常細胞中能夠抑制細胞異常生長、調控細胞周期、促進細胞凋亡或修復DNA損傷的一類基因。抑癌基因的功能喪失會導致細胞增殖失控,最終可能引發腫瘤。

腫瘤微環境(TME)

是指腫瘤細胞生長、擴展和轉移時所處的局部環境,包括腫瘤細胞及其周圍的非腫瘤細胞、血管、細胞外基質和信號分子等。腫瘤微環境不僅為腫瘤提供生長支持,還對腫瘤的免疫逃逸、侵襲和轉移起重要作用。

3. 現代腫瘤治療手段

傳統腫瘤治療

主要包括三種經典的治療方式:手術、放療(放射治療)和化療(化學治療)。這些方法在腫瘤治療的歷史發展中起到了基礎性作用,至今仍是大多數腫瘤患者治療方案的重要組成部分。

靶向治療

腫瘤靶向治療是一種通過特異性靶向腫瘤細胞的分子機制(如基因突變、蛋白過表達或信號通路異常)來選擇性殺傷腫瘤細胞的治療方法。靶向治療在提高療效的同時,能最大程度減少對正常細胞的損傷。

應用

- 吉非替尼&奧希替尼、克唑替尼、克唑替尼分別治療EGFR突變、ALK融合、ROS1重排誘導的非小細胞肺癌(NSCLC);

- 曲妥珠單抗&帕妥珠單抗、奧拉帕尼(PARP抑制劑)分別治療HER2陽性和BRCA突變誘發的乳腺癌;

- 西妥昔單抗(Cetuximab)治療結直腸癌;

- 威羅非尼治療BRAF突變誘發的黑色素瘤;

- 伊馬替尼治療慢性粒細胞白血病(CML)。

優勢

- 高選擇性:靶向治療藥物作用于腫瘤細胞特有的靶點(如突變基因、異常受體),減少對正常組織的影響;

- 個體化治療:根據患者腫瘤的分子特征(如基因檢測結果)選擇靶向藥物,實現精準治療;

- 低毒副作用:與傳統化療相比,靶向治療的副作用較少,但仍存在耐藥性等問題。劣勢

- 耐藥性:靶點突變或信號通路“逃逸”導致藥物失效;

- 適用范圍有限:僅適用于具有特定分子標志物的患者;高成本 靶向藥物價格昂貴,對患者造成經濟負擔。

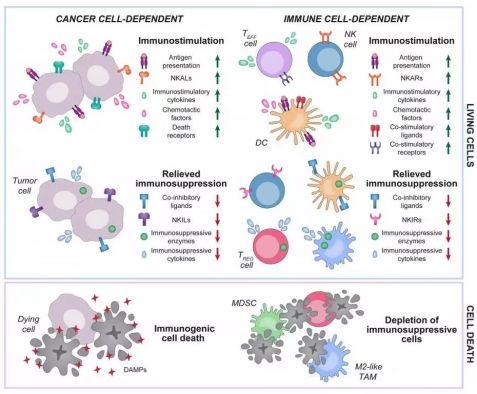

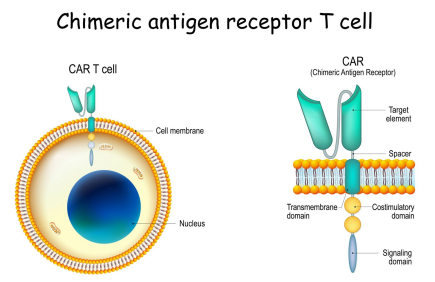

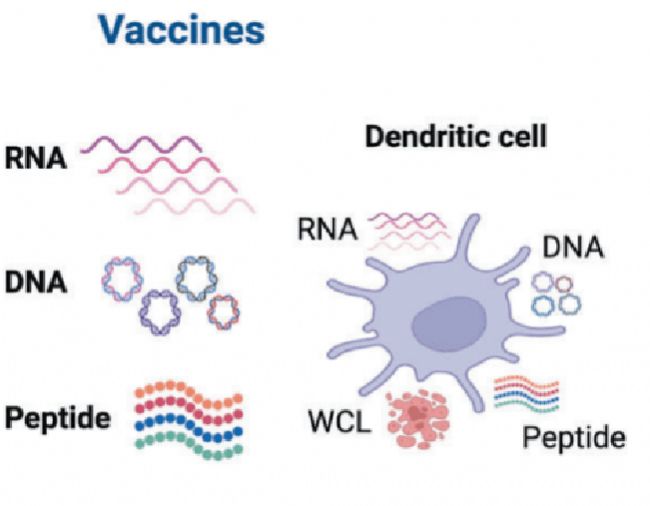

免疫療法

是一種通過調動和增強人體免疫系統來識別和殺傷腫瘤細胞的治療方法。與傳統治療相比,免疫治療關注的是激活機體的內在防御系統,從而實現對腫瘤的控制和清除。

應用

- PD-1/PD-L1抑制劑(如帕博利珠單抗)提高非小細胞肺癌(NSCLC)患者生存期;

- CTLA-4抑制劑和PD-1抑制劑聯合治療顯著提高黑色素瘤治愈率;

- CAR-T療法在急性淋巴細胞白血病和B細胞淋巴瘤中療效顯著;

- 免疫檢查點抑制劑對腎細胞癌、頭頸部鱗癌等實體瘤有效。

優勢

- 持久性:通過激活免疫記憶,可能帶來長期抗腫瘤效應;

- 廣譜性:可用于多種類型的腫瘤;

- 特異性:對腫瘤細胞的殺傷性較強,對正常組織的損傷較小。

劣勢

- 免疫相關不良反應(irAEs):免疫過度激活導致對正常組織的攻擊;

- 免疫治療耐藥性:腫瘤缺乏免疫原性(如無明顯突變抗原);腫瘤微環境的免疫抑制(如TAMs、Tregs數量增加);

- 治療效果的個體差異:患者免疫狀態、腫瘤突變負荷(TMB)等因素影響。

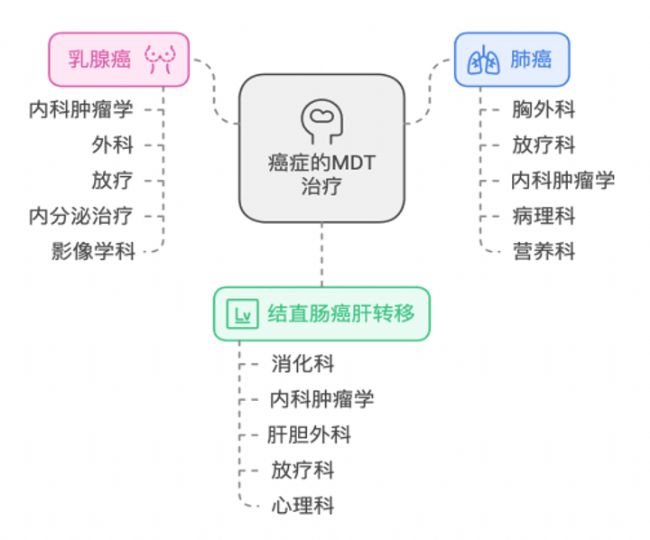

多學科綜合治療(MDT)

是一種以患者為中心,通過多學科專家團隊合作,為患者制定個性化、綜合性的診療方案的治療模式。MDT強調整合腫瘤學各領域的專業知識和技術,實現治療的最佳效果。

應用

- 結合病理分型、影像學和基因檢測結果,制定針對肺癌的手術、放化療及靶向治療的綜合方案;

- 根據分子分型(HER2陽性、激素受體陽性等)選擇針對乳腺癌手術、放化療和內分泌治療的組合;

- 結直腸癌MDT可確定胃腸道腫瘤的新輔助化療、手術切除及輔助治療的順序;

- 聯合血液科、骨髓移植科和基因檢測專家,設計針對血液腫瘤的化療、移植和靶向藥物的個性化方案;

- 針對腫瘤晚期患者的姑息治療或復發轉移的復雜病例病例,MDT可制定延長生存期和提高生活質量的綜合策略。

優勢

- 科學決策:避免單學科治療的局限性,綜合多學科意見,提升治療效果;

- 優化資源配置:協調各部門資源,避免重復檢查或治療;

- 提高患者滿意度:通過全面評估和詳細解釋,增強患者對治療的信心;

- 促進學科發展:多學科協作促進不同領域間的相互學習。

挑戰

- 組織協調:多學科協作需要時間和資源;

- 經濟負擔:復雜診療可能增加費用;

- 專業分工不均:部分醫院學科資源不足,影響MDT效果;

- 患者參與度:患者及家屬可能對多學科意見存在疑慮。

4. 腫瘤研究的前沿技術

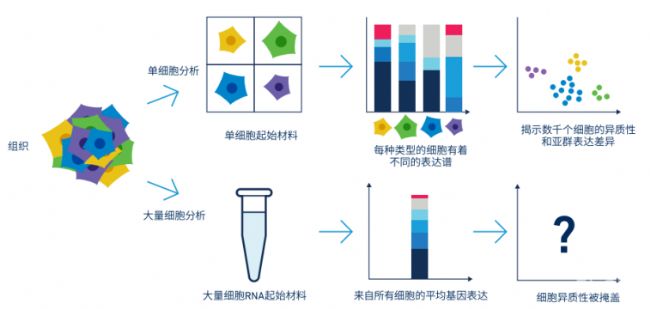

單細胞測序技術

單細胞測序技術是近年來在腫瘤研究領域中迅速發展的前沿技術。它通過對單個腫瘤細胞進行高通量測序,揭示腫瘤異質性、腫瘤微環境、基因表達等層面的詳細信息,為腫瘤的早期診斷、預后評估、個性化治療和耐藥機制的研究提供了新的視角。

應用

- 腫瘤分子分型;

- 腫瘤免疫逃逸機制;

- 耐藥機制及靶向治療;

- 動態監測腫瘤演化。

優勢

- 揭示腫瘤細胞異質性:腫瘤中不僅有不同類型的腫瘤細胞,還存在不同的基因表達譜。單細胞測序能夠精確地分辨這些細胞之間的差異,提供更細致的腫瘤分子特征;

- 研究腫瘤微環境:腫瘤微環境中不僅有腫瘤細胞,還包含免疫細胞、成纖維細胞、血管內皮細胞等。通過單細胞RNA測序,可以分析腫瘤微環境中的不同細胞類型、功能狀態及其相互作用;

- 耐藥性機制的研究:通過分析腫瘤細胞的基因組和轉錄組,單細胞測序有助于揭示腫瘤細胞對治療的耐藥機制,找出潛在的耐藥相關基因;

- 發現新的治療靶點:單細胞測序可以幫助科學家發現腫瘤中的新型分子標志物和潛在的治療靶點,為靶向治療提供依據。

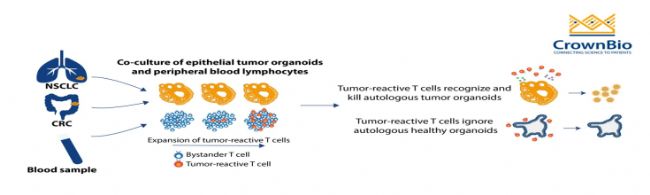

類器官與體外模型技術

腫瘤類器官與體外培養技術是近年來腫瘤研究領域的一項重要技術創新,為我們提供了更為真實、動態的腫瘤模型,有助于深入理解腫瘤的生物學特性、藥物反應、耐藥機制以及腫瘤微環境的作用。腫瘤類器官的建立不僅推動了基礎研究的進展,還為臨床藥物篩選、個性化治療以及精準醫學提供了新的平臺。

應用

腫瘤類器官與體外培養技術是近年來腫瘤研究領域的一項重要技術創新,為我們提供了更為真實、動態的腫瘤模型,有助于深入理解腫瘤的生物學特性、藥物反應、耐藥機制以及腫瘤微環境的作用。腫瘤類器官的建立不僅推動了基礎研究的進展,還為臨床藥物篩選、個性化治療以及精準醫學提供了新的平臺。

應用

- 個性化藥物篩選;

- 腫瘤微環境研究;

- 耐藥性機制研究;

- 癌癥轉移與復發研究;

- 免疫治療研究。

優勢

- 模擬腫瘤微環境的復雜性:實現異質性模擬和腫瘤微環境的再現;

- 更接近體內生理狀態的三維結構:與傳統的二維細胞培養相比,腫瘤類器官具有三維的空間結構,這使得類器官在增殖、分化、遷移等方面表現出更接近體內腫瘤的行為。三維結構能夠更好地模仿腫瘤在體內的生長模式,提供更加真實的生物學信息;

- 適用于腫瘤轉移與侵襲研究:腫瘤類器官能夠模擬腫瘤細胞的遷移和侵襲行為,這是腫瘤轉移的關鍵過程。在類器官模型中,研究人員可以觀察到腫瘤細胞如何穿過基質、侵入周圍組織,進而研究轉移機制;

- 高效的耐藥性與復發研究:腫瘤類器官能夠反映腫瘤細胞在藥物治療過程中的耐藥性,以及長期治療后的復發情況。通過長期培養,可以觀察腫瘤細胞在藥物壓力下的變異、適應及復發機制;

- 適合高通量篩選與數據分析:通過自動化技術,腫瘤類器官能夠進行高通量的藥物篩選。這種高通量平臺能夠在短時間內評估大量藥物對腫瘤的影響,為新藥發現提供支持;

- 臨床轉化的潛力更大:腫瘤類器官可以為臨床治療提供更具臨床參考意義的結果,尤其是在個性化治療和精準醫學方面。通過將患者來源的腫瘤類器官與臨床數據結合,研究人員能夠為患者制定更個性化的治療方案。

腫瘤類器官和體外培養技術為腫瘤研究提供了新的思路和方法,尤其在個性化治療、藥物篩選、耐藥性研究和腫瘤微環境研究中具有巨大的潛力。隨著技術不斷成熟,它將在腫瘤研究和臨床治療中發揮越來越重要的作用。

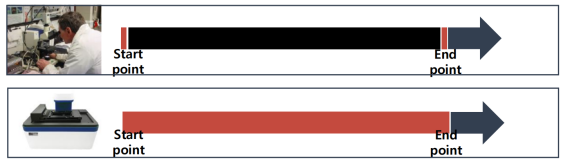

實時成像系統(如JuLI™ Stage)

通過高分辨率的顯微成像技術,在不破壞細胞的前提下,實時觀察和分析腫瘤細胞的動態行為和生理特征。這項技術為研究腫瘤的生物學特性、細胞間相互作用、藥物反應、遷移、增殖、凋亡等過程提供了強大的工具,已成為腫瘤研究中的重要手段,尤其在腫瘤細胞的動態監測、靶向藥物篩選和腫瘤治療效果評估中具有廣泛的應用。

應用

- 腫瘤細胞增殖與分裂

- 腫瘤細胞遷移與侵襲

- 藥物篩選與靶向治療

- 腫瘤細胞與免疫細胞的相互作用

- 腫瘤細胞凋亡與自噬

- 腫瘤微環境研究

優勢

- 動態觀察:活細胞成像能夠實時監測腫瘤細胞的動態行為,而非靜態捕捉其某一時間點的特征,提供了更為豐富的信息。

- 無創性:活細胞成像通常采用非侵入性的方法,如熒光標記等,不會對細胞造成較大的損傷,能夠在維持細胞生理狀態的同時進行長時間觀察。

- 高分辨率:現代的高分辨率成像技術,如共聚焦顯微鏡、超分辨顯微鏡等,可以獲得細胞內部結構和細胞間相互作用的細節圖像。多通道成像 可以同時觀察多個細胞標記物的表達,研究多種生物過程和細胞間的相互作用。

5. QuicTek一站式細胞學研究工具

QuicTek提供多種細胞學研究工具,包括EVE™系列自動細胞計數儀、ADAM™系列熒光細胞計數儀以及JuLI™系列活細胞成像系統。

- EVE™系列包含一代EVE™、EVE™PLUS、EVE™HT、EVE™HT FL四款設備,通過快速、準確地計數和分析腫瘤細胞的數量和活性,支持細胞增殖和藥物效應的評估。

- ADAM™系列包含ADAM™MC2/CellT、ADAM™MC/CellT PLUS、ADAM II™LS等多款設備,利用熒光標記技術,能夠精確識別不同類型的腫瘤細胞,幫助研究腫瘤細胞的分化、遷移和增殖等行為。

- JuLI™系列包含JuLI™Br、JuLI™FL、JuLI™Stage三款設備,通過實時成像技術監測腫瘤細胞在動態環境中的變化,提供細胞生長、凋亡、遷移等過程的可視化數據,促進腫瘤細胞生物學行為的深入理解。

Copyright(C) 1998-2025 生物器材網 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com