安諾攜手居里研究所再登Nature子刊揭秘染色體再活化

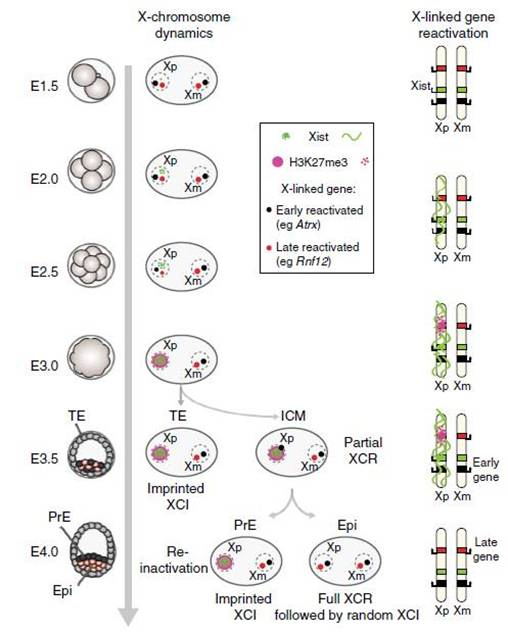

在雌性哺乳動物胚胎形成過程中,兩條X染色體的其中一條失活,完成劑量補償效應。對于小鼠而言,X染色體失活(XCI)主要分為兩個階段,第一階段父源X染色體(Xp)啟動印記失活,此失活狀態在滋養外胚層細胞(TE)及原始內胚層細胞(PrE)中得以維持,但在囊胚內細胞團(ICM)的外胚層細胞中,Xp會出現再活化現象,隨即進入第二階段XCI進程。此前,安諾基因助力法國居里所科研工作者對于X染色體失活的機制已經有了較多的探索,相應成果已在Nature主刊、子刊發表,但囊胚內細胞團中Xp是如何撤銷失活狀態,發生再活化,其機制仍不明晰。本次新發表的文章利用了單細胞轉錄組測序(scRNA-seq)的方法,對X染色體再活化的分子機制進行了深入探索。

研究選擇34個雌性小鼠胚胎樣本,利用llumina HiSeq平臺,對E3.5、E4.0內細胞團進行單細胞轉錄組測序(scRNA-seq),獲得的數據結合已發表的結果進行主成分分析(PCA),發現E3.5與E4.0細胞間存在明顯異質性,且無論是早期細胞還是中期細胞,都能分出兩種細胞亞群。基于多潛能分化因子的表達,E4.0內細胞團明顯分為原始內胚層細胞、外胚層細胞兩大類,其中只有外胚層細胞會出現基于Xist表達及H3K27me3 富集程度下降的X染色體再活化現象。

深入挖掘數據,將檢測到的X染色體基因分為早期再活化基因,晚期、后晚期再活化基因及失活逃脫基因,發現早期再活化的基因受轉錄因子調控,多含有轉錄因子結合區域,存在大量H3K4me3修飾形式,而晚期再活化基因往往存在H3K27me3富集。文章首次深入闡明了X染色體再活化分子機制,揭示了這一生物學過程中的表觀修飾及轉錄因子結合的重要性。

X染色體再活化模型

原文

Borensztein, M., Okamoto, I., Syx, L., Guilbaud, G., Picard, C., Ancelin, K., Galupa, R., Diabangouaya, P., Servant, N., Chen, C.J., et al. Contribution of epigenetic landscapes and transcription factors to X-chromosome reactivation in the inner cell mass [J]. Nature Communications, 2017, 8, 1297.

- 迪必爾入選2025關鍵技術研發計劃"合成生物學"項目

- 美國國立衛生研究院宣布停止對僅動物研究的資助

- 智聽自然,聲動未來:沃德精準亮相"聲景中國"研討會

- 赫西智能高速冷凍離心機亮相央視"革新人工催產技術"

- 易科泰榮膺“SFAA 植物工廠應用十大優秀企業”稱號

- 百蓁生物推出一站式高精度HDX-MS分析服務

- 10x Chromium GEM-X動物及畜牧類研究獎勵計劃啟動

- 生物芯片空間多組學平臺再添一臺CosMx SMI成像系統

- PicoQuant顯微鏡助力開發高效單光子發射源二維材料

- 安捷倫與北師大共建大灣區污水流行病學聯合實驗室

- 客戶專訪:RAYPA培養基制備器使用心得與經驗分享

- 美森攜CTCC細胞庫與干細胞技術亮相東南大學高研院

- 赫西儀器參與起草國標《實驗室離心機》條例

- Biotech DEGASi®脫氣腔助力水性液體高效脫氣

- 祝賀BMG斬獲SelectScience科學家選擇獎行業殊榮

- 2025伯豪生物春季全國巡講開啟,早鳥報名搶占先機

- 華大智造副總裁中國區總經理彭歡歡一行到訪伯豪生物

- 伯豪董事長出席專精特新中小企業發展壯大論壇并發言

- 伯豪生物雙11狂歡特惠活動來襲,限時限量搶

- 怡美通德推出成本價體驗單細胞測序(FFPE或全血)

- 伯豪生物2024系列培訓班(陜西站)報名開啟

- 伯豪單細胞Flex年中巨惠,1.1W/樣本活動價即將截止

- 藍景科信DAP-seq技術相關文章6連發,總IF 95.2

- 伯豪生物2024單細胞空轉生信培訓8月直播課開啟報名

- 中生柏奧成為德國LenioBio中國區合作伙伴

- 伯豪生物與騰云生物達成戰略合作共推科技服務新發展

- 云平臺賦能,伯豪單細胞分析云流程正式上線

- 伯豪生物直播預告:單細胞技術在臨床科研中的應用

- 伯豪生物空間轉錄組&Olink蛋白質組多重優惠限時促銷

- 伯豪直播:單細胞RNA測序腎病機制研究與生信云實操